No.21

これは、安西冬衛の「春」という一行詩です。国語の教科書に載っていたので、知っている人も多いのではないかと思います。私も教科書で知りました。一度読んだら忘れないすごくいい詩だと思います。

一匹の蝶が切り立った海峡の上をひらひらと頼りなげに、でも何かに向かって飛び続ける、そんな情景がありありとうかんできます。と言いながら、実際に韃靼海峡がどんなところなのかは全然知りませんが。とにかく寒そうで、冬の風はすごそうな気がします。それが春になり一匹の蝶が渡っていくのは美しい光景だと思います。

作者の安西冬衛さんは23歳の時に治療のため右足を切断されたそうです。それを知ると、自らの決意や挑戦、これからの人生への思い等、それらをはかなげな一匹の蝶に投影したのかと思われさらに感慨深いものがあります。

ただ、今回のテーマは、詩を味わうことではなく、「てふてふ」です。

「てふてふ」というのは、ユーモラスな音の響きでおもしろいのですが、これは「ちょうちょう」の歴史的仮名遣いで、「ちょうちょう」と読むのだと教えられました。だから、この詩は、「てふてふが一匹」ではなく、「ちょうちょうが一匹・・・」と読むのが正解です。それ以外にも、「けふ」は「きょう」と読むのだと古文の授業で教えられました。でも、なんかこれ変じゃないですか。

これみなさん不思議に思いませんでしたか?「てふてふ」がなぜ「ちょうちょう」なの?じゃあ、本当に「てふ」(と発音する言葉)を書きたかったときはどう書けばいいの?わからないと高校生の頃思っていました。

古文や現国の先生はちゃんと教えてくれたのかもしれませんが、私が理解していたのは、歴史的仮名遣いというものがあり、「ちょうちょう」を「てふてふ」と書いていた。今の「わいうえを」を昔は「はひふへほ」と書いていた。だから、昔の人は、「言ふ」と書くけど、「言う」と読んでいたし、「思ひで」と書くけど、「思い出」と発音していた、と思っていました。

とりあえず、「てふてふ」は「ちょうちょう」、「けふ」は「きょう」とテストのために、そう変換して覚えました。ところが、「どじょう」は「どぜう」かと思いきや。「どぢゃう」だったりして、わけがわかりませんでした(「どぜう」表記は飲食店が勝手に始めたもので、正しい表記はありません)。

それが大人になって(大学も卒業してからです)、また不思議に思ってちょっと調べてみたら、実は、「てふてふ」は「てふてふ」と呼んでいた、だから、「てふてふ」と書いていたのだという衝撃の事実を知りました。「蝶」は漢字とともに中国から入ってきた言葉です。当然、元々、日本にも蝶々はいましたし、文字はなかったけど、話し言葉はあったわけで、和語(大和言葉)では「かはらひこ」と呼ばれていたそうです。それが、中国から「蝶」という言葉が入ってきて、それは「かはらひこ」と同じものであると判明するわけですが、それ以降、日本語の方がすたれ、中国語の「蝶々」と呼ばれるようになります。この「蝶々」の中国語の発音が「テフテフ」だったのです。したがって、当時(平安時代以前)、「蝶々」は「てふてふ」と呼ばれおり、「てふてふ」と書かれていたのです。

僕は勝手に古文(歴史的仮名遣い)というのは、なんかわけのわからないコード変換みたいに思っていたので、こうするものと無理やり覚えていたので、これは衝撃でした。歴史的仮名遣いは表音文字だったのです。「恋」は「こひ」と発音するし、「ぢ、づ」と「じ、ず」の発音は違うのです。「ゐ、ゑ。を」と「い、え、お」の発音は違うのです。

最初に、「ちょうちょう」と言いながら、「てふてふ」と書いた人はどんな変な人なんだ、と思っていましたが、謎が解けました。今の人と同じです。言う通りに書いていたのです。

文字がなかった我が国に、漢字という文字とともに大量の言葉(漢語=中国語)が入ってきました。その言葉を大和言葉と照合し、我が国なじむように変更、使い分けしながら、我が国にない言葉や概念の理解に努めたことでしょう。その中で、漢語で表現できない、大和言葉を表現するためにひらがなやカタカナを作り出す、気の遠くなるような作業ですし、すごい混乱があったものと思われます。「てふてふ」はこういったいにしえの人の努力やとまどいに思いをはせることができるものだったのです。

こんなこと、国語の先生は全然教えてくれなかったぞ、もっとおもしろい授業をしろよ、とこれを知った当時思いましたが、まあ、私も高校の授業は(国語に限らず)ほとんどまともに聴いていなかったし、先生に質問なども一度もしたことがなかったので、私の方の問題で、ちゃんと教えてもらっていたのかもしれません。

今では、こんな細かな違いを発音できる人はいないのですが、「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」などの違いは、一部方言などに残っていたところもあるようです。ただ、時代が減るごとに、発音がしにくい、発音の違いが複雑である、その他どういう理由があったのか私はしりませんが、音韻が変化し、「イフ」が「イウ」、「テフテフ」が「チョーチョー」のような発音に変わっていきました。今も昔も話し言葉が時代とともに変化するのは変わりがないということです。しかしながら、文字表記を変化させるというのは、なかなか大変なので、発音と表記が一致していない時代が長く続いてきました。そこで、改めて、表音表記を一致させようと「現代仮名遣い」が制定されました。

しかしながら、現代仮名遣いが、完全な表音表記一致の文字遣いかと言われると、問題点もあります。「私は」の「は」は、「わ」と発音されるし、「お父さん」は「おとうさん」で、「おとおさん」は誤りとされるが、「狼」は「おおかみ」で「おうかみ」ではない。私は、小学校の時に、「地獄」に「ぢごく」とふりがなをつけて、×にされたのを今でも覚えています。でも、「鼻血」は「はなぢ」なのです。もちろん、これにもちゃんとしたルールはあるのですが、なかなか理解はむずかしいところがあります。

知っている人には当たり前かもしれまんが、元来、「てふてふ」は「てふてふ」だったのだという話でした。

今回は医学と何の関係もない話でしたので、ついでに。地理的なことも。

「韃靼海峡」ですが、wikipediaによると、韃靼海峡は、我が国では、間宮海峡と呼ばれ、サハリン(樺太)とユーラシア大陸との間の海峡で、長さ660km。最狭部の幅は約7.3km、冬の間は凍結し、徒歩で横断することもできる、とあります。ロシアや欧米ではタタール海峡と呼ばれているようです。

なぜ、我が国で間宮海峡と呼ばれているのかというと、樺太(サハリン)が「島」なのか「半島」なのかという議論は当時、日本でもヨーロッパでありました。江戸幕府は、松田伝十郎、間宮林蔵を調査に派遣し。2人は樺太が島であることを確認した。間宮林蔵は、さらに船で大陸に渡り、詳細な調査を行いました。このことから、我が国では、タタール海峡のことは間宮海峡と呼ばれています。現在も、領土問題も絡み、隣国との間で呼び名が違うところがいくつかありますが、サハリン、樺太やタタール海峡、間宮海峡もその一つです。

なぜ、我が国で間宮海峡と呼ばれているのかというと、樺太(サハリン)が「島」なのか「半島」なのかという議論は当時、日本でもヨーロッパでありました。江戸幕府は、松田伝十郎、間宮林蔵を調査に派遣し。2人は樺太が島であることを確認した。間宮林蔵は、さらに船で大陸に渡り、詳細な調査を行いました。このことから、我が国では、タタール海峡のことは間宮海峡と呼ばれています。現在も、領土問題も絡み、隣国との間で呼び名が違うところがいくつかありますが、サハリン、樺太やタタール海峡、間宮海峡もその一つです。

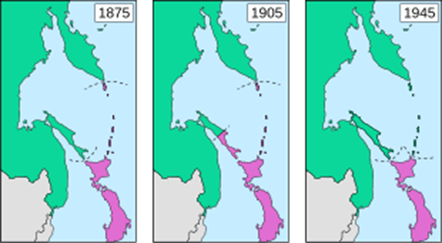

そこで、このあたりの領土は歴史的にどうなっていたのかを、また、wikipediaをみてみますと、

1855年(安政2年)、江戸幕府とロシア帝国は日露和親条約を結び、千島列島に関しては、択捉島と得撫島の間を国境線とし、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島が日本領と規定されましたが、樺太に関しては、明確な国境が定められず、ロシア人、日本人が混住する土地とされました。1875年(明治8年)には日本(大日本帝国)とロシア帝国とが樺太千島交換条約を結び、日本は樺太の代わりに、「千島列島」の全域を領有することになりました。1905年日露戦争後には、ポーツマス条約(日露講和条約)が結ばれ、樺太の南半分も日本の領土となりました。そして、第2次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約で、千島列島と南樺太は当時のソビエト連邦領になりますが、いわゆる、北方四島(歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島)は千島列島には含まれないとされていました。それにも関わらず、結局、ソ連の実効支配が続いているという現状なっています。

地図での位置関係を見ると、千島列島も日本のつながりのように見えますが、さすがに北方四島に関しては、位置的にも条約上も日本の領土かなという気がします。

WANIMA「シグナル」OFFICIAL MUSIC VIDEO

著者 たかの発達リハビリクリニック

院長 高野 真

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前診 9:00~12:00 |

|

|

|

|

|

|

| 午後診 13:30~ 18:00 |

|

|

|

|

|

|

休診日:水曜、日曜、祝日 |

|

〒655-0004神戸市垂水区学が丘7-1-33東多聞台クリニックビレッジ

Copyright (C) 垂水区 小児神経科・リハビリテーション科・児童精神科 たかの発達リハビリクリニック. All Rights Reserved.